广西物流业发展“十四五”规划(一)

广西物流业发展“十四五”规划

物流业连接生产、分配、流通和消费,是支撑国民经济发展的基础性、战略性和先导性产业,是打通供应链、协调产业链、创造价值链,服务和融入新发展格局的重要支撑。加快广西现代物流业发展,对引领结构调整、推进转型升级、规范市场秩序和建设现代化经济体系等方面具有重要意义。“十三五”以来,全区深入贯彻落实习近平总书记对广西工作系列重要指示精神,全面落实“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求和“四个新”总要求,着力推进现代物流业发展,推动经济高质量发展,提高人民生活品质。为促进广西物流业加快发展,结合广西在全国物流业发展中的地位和作用,将习近平总书记对广西工作系列重要指示精神不折不扣落实到物流业发展中,根据《“十四五”现代流通体系建设规划》、《“十四五”冷链物流发展规划》和《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件,制定本规划。 规划期为2021—2025年,远期展望到2035年。

一、发展背景

(一)发展基础。

“十三五”时期,全区大力推进现代物流体系建设,物流业发展进入快车道,发展动能不断增强,发展环境持续向好,物流资源集聚能力和物流运行效率不断提升,为全区打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会提供重要支撑。

物流业规模稳步扩大。2020年,全区社会物流总额5.27万亿元,较2015年增长2637.4亿元,年均增长7.4%。社会物流总费用约为3279.3亿元,与GDP(地区生产总值)的比率为14.8%,高于全国平均水平0.1个百分点。完成货物运输总量18.7亿吨,较2015年增长25.2%。全区港口完成货物吞吐量4.69亿吨,较2015年增长48.9%,其中北部湾港货物吞吐量和集装箱吞吐量分别达到2.96亿吨和505万标准箱。

物流市场主体不断壮大。2020年,全区5A级物流企业5家,A级以上物流企业83家。涌现出一批本土优秀物流企业,吸引了一批知名物流企业在广西落户。2020年交通运输、仓储和邮政业法人单位数量2.04万个,较2015年增长139.6%,物流企业竞争力显著增强。

物流设施布局不断完善。南宁陆港型、钦州—北海—防城港港口型国家物流枢纽建设稳步推进,7个城市纳入国家物流枢纽承载城市规划。防城港东湾物流园区、凭祥综合保税区物流园入选国家示范物流园区,共有自治区示范物流园区14个。全区拥有综合保税区4个、保税物流中心2个、保税仓28个,保税物流发展迅速。物流园区类型不断丰富、规模不断扩大,集聚程度明显提升。

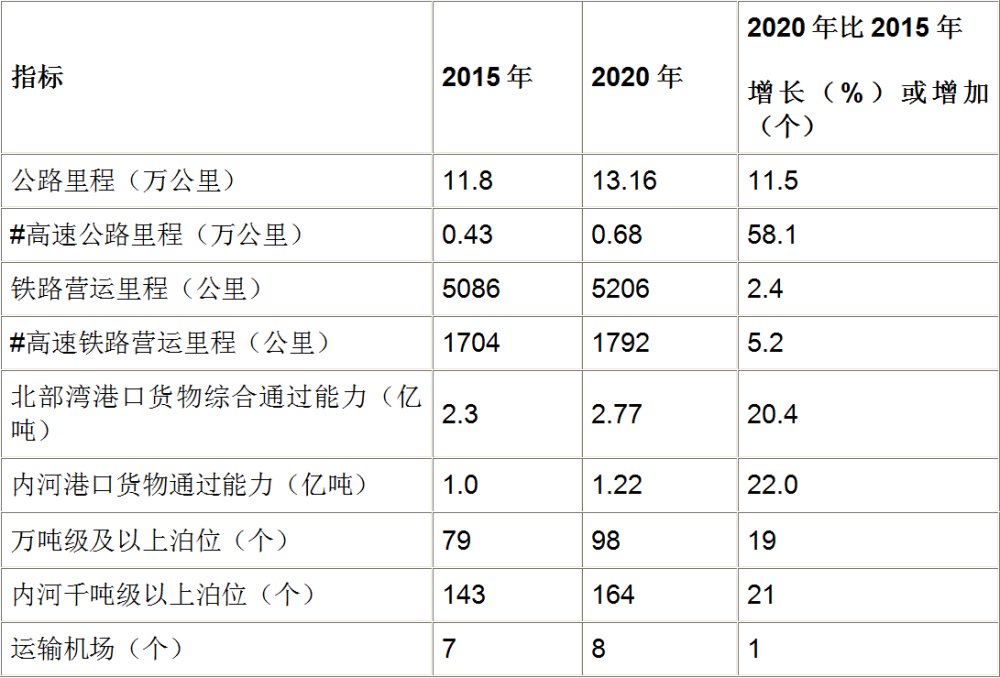

交通基础设施建设不断加快。截至2020年底,铁路营运里程达到5206公里,高速铁路运营里程达到1792公里,铁路路网密度为全国平均水平的1.4倍。全区公路里程13.16万公里,“十三五”期间新增1.36万公里,其中高速公路里程6803公里。全区港口货物综合通过能力达到4亿吨,集装箱通过能力超过638万标箱,其中北部湾港口货物综合通过能力达到2.77亿吨,集装箱通过能力达到425万标箱,北部湾港万吨级及以上泊位达到98个,北部湾国际门户港服务能力不断提升。新建成桂林机场T2航站楼、梧州机场、玉林机场,新建成2个A1类通用机场。

表1 “十三五”时期广西交通物流基础设施建设发展情况

物流服务能力逐步提升。海铁联运班列从2017年的178列增加到2020年的4607列,国内冷链货运班列和“点对点”铁路冷链运输稳定开行,西部陆海新通道集聚效应显著。高速公路直通4个边境口岸,南宁至越南河内等跨境公路直达运输线路常态化运行。北部湾港已开通外贸航线28条,集装箱通关效率大幅提升,物流平均成本降低20%—30%。国际航空货运加快发展,货运航线网络初步形成。

物流信息化建设步伐加快。广西物流公共信息服务平台(行·好运网)与国家交通运输物流公共信息平台有效衔接。广西国际贸易“单一窗口”、北部湾港无纸化(智慧湾)项目建成,北部湾港统一客户服务门户网站(北港网)投入使用,有效服务西部陆海新通道建设。电子商务等专业化平台建设有序推进,有力促进了物流行业信息交换和共享。

物流发展环境持续改善。西部陆海新通道班列及班轮运营、物流和通关费用、重点物流园区建设、多式联运综合信息服务平台等方面的优惠政策密集出台,降本增效效果显著。社会物流统计制度不断完善,标准化工作有序推进。创新实行互市商品落地加工“集中申报”、“直通式”通关监管,通关便利化水平不断提升。“13+1”西部陆海新通道省际协商合作机制成功建立,为广西通道物流业发展提供机制保障。

“十三五”期间,全区物流业发展取得明显成效,但与新发展阶段、新发展理念、新发展格局的要求相比,仍存在不充分、不平衡、不协调的问题。一是物流枢纽节点要素集聚与整合能力较弱,基础设施建设不协同,港口优势发挥不充分,公路集疏运比例过高,多式联运仍未实现无缝对接。二是物流服务水平有待提高,物流业与制造业融合不足,冷链物流、航空物流等专业化服务能力不强。三是互联共享效率不高,中小物流企业信息化基础薄弱。四是物流成本偏高、效率偏低,单位货物周转量的物流成本高于全国平均水平。五是体制机制支撑不足,物流市场秩序不够规范有序,信用体系建设滞后,行业管理亟待形成合力。六是物流人才支撑不足,从业人员整体素质有待进一步提升。

(二)面临形势。

当前,全球产业链供应链加速重构,不确定性和风险挑战明显增加,人民对美好生活的向往促进消费升级,土地、劳动力等要素成本快速上升,全区发展仍然处于重要战略机遇期,广西物流业发展面临新要求和新挑战。

国家构建新发展格局为广西物流业发展带来新契机。东盟国家成为我国第一大贸易伙伴、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施,使广西在中国—东盟国际合作、高质量共建“一带一路”中的作用更加凸显。习近平总书记赋予广西的“三大定位”新使命,为广西物流业发展指明了方向,要强化以东盟为重点方向的国际互联互通通道建设,增强国际供应链服务能力,打造西南中南等广阔内陆腹地开放发展战略支点,形成面向东盟更好服务“一带一路”的开放合作高地,提升在国内大循环中的枢纽地位和国内国际双循环中的连接能力。

国家重大区域战略为广西物流业发展拓展新空间。西部陆海新通道建设、粤港澳大湾区建设、海南自由贸易港建设、成渝地区双城经济圈建设、北部湾城市群建设等国家重大区域战略叠加交汇,为广西物流业发展拓展了新空间。广西作为西南中南地区开放发展新的战略支点,要加快构建通道化跨区域物流服务网络,拓展物流服务范围,促进资源要素流动和产业分工协同,全面提升广西物流业服务国家重大区域战略能力。

建设现代流通体系对广西物流业发展提出新要求。现代产业体系迈向价值链中高端,国际环境错综复杂,人工智能、大数据、工业互联网、5G(第5代移动通信)等新技术新基建与现代物流业加快融合,促进广西加快建设现代流通体系。广西作为国内众多产业循环的联结点,要发挥通道优势,强化与国家骨干物流通道衔接,补齐物流枢纽、园区及配套设施短板,探索建立符合区情的物流业跨业融合发展模式,引进培育国际知名、国内领先的物流市场主体,提高数字化、智能化、绿色化水平,构建高效便捷、安全可靠、成本合理的物流运行网络,提高行业整体效率、效益,为经济社会高质量发展打下坚实基础。

内需潜力释放为广西物流业发展赋予新使命。随着我国经济水平提高,人民对美好生活的向往更加强烈,国内市场将进入新一轮消费升级扩容周期。广西应抓住消费升级机遇,加快完善现代商贸流通体系和城乡消费物流体系,支持便利店、农贸市场等商贸流通设施建设,加快构建县、乡、村三级网络配送体系,提高建制村快递服务覆盖率、农村物流服务质量和效率,不断提升人民获得感、幸福感、安全感。

二、总体要求

(一)指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作的系列重要指示要求,贯彻落实国家和自治区决策部署,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以建设现代物流强区为目标,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,着力优化物流空间布局、夯实现代物流业发展基础、推进物流服务集约高效发展、健全现代冷链物流服务体系、促进物流与产业融合发展、形成区域开放合作新局面、提升现代物流治理能力,加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系,提升国际和区域供应链物流组织能力,为打造国内国际双循环重要节点枢纽、建立现代经济体系和建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供有力支撑。

(二)基本原则。

政府引导,市场引领。深入推进物流管理体制机制改革,更好发挥政府作用,加强战略规划和政策引导,优化营商环境,推动形成高效规范、公平竞争、统一开放的物流市场。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,激发市场主体创新发展活力,提高物流要素配置效率、效益。

陆海联动,系统推进。依托西部陆海新通道,融入共建“一带一路”,推动陆海内外联动、东西双向互济,主动融入国内大循环的现代物流服务体系,对接国内国际物流网络高效联动。系统谋划物流基础设施和服务网络建设,统筹物流与区域、产业、消费、城乡、冷链协同布局,推进现代物流高质量发展。

创新驱动,融合发展。坚持创新在现代物流高质量发展中的核心地位,以数字化、网络化、智能化为牵引,为推动现代物流各环节有机嵌入生产、流通、消费全过程创造良好条件。着力推动冷链物流系统优化与集成创新。深化现代物流业与制造、贸易、农业等产业融合创新发展,推动形成需求牵引供给、供给创造需求的良性互动和更高水平动态平衡。

绿色低碳,安全稳定。将低碳环保理念贯穿现代物流发展全链条,推动能源清洁低碳安全高效利用,提升行业绿色可持续发展能力。统筹发展和安全,保障产业链供应链稳定,完善应急物流体系,为防范和化解重大风险提供有力支撑。